Quando arriviamo sotto casa di Andrea Di Cesare mi sono ricordato di quando ho fatto l’obiettore di coscienza. Facevo servizio in una casa famiglia per ragazzi a rischio (esperienza che, ho scoperto dopo, ha fatto anche Andrea in un’altra città) e spesso dovevo portare questi ragazzini in macchina, a volte per andare in palestra o dal dentista, spesso solo per farli uscire un po’ fuori dalle mura della comunità. Durante i vari giri capitavamo spesso tra questi palazzoni che mi hanno sempre incuriosito perché rappresentano il grado zero dell’urbanistica abitativa: alti edifici anonimi che costeggiano una imponente strada a due corsie, separate da aiuole stentate, che non conduce a nulla. Finita la strada bisogna tornare indietro, un cul de sac stradario metafora di una condizione sociale senza via di uscita.

Ricordo che ci fermavamo al bordo del marciapiede dove c’erano un po’ di ragazzi a parlottare intorno all’immancabile motorino truccato e questi si avvicinavano diffidenti, soprattutto perché alla guida c’era un occhialuto e imbranatissimo autista, il sottoscritto. Nessuno scendeva mai dalla macchina, non so se ci fosse un divieto della comunità o se scendere li avrebbe resi degli sfigati, ma la comunicazione avveniva attraverso il finestrino. Forse giocavano a fare i gangster, a fare i duri, ma quest’aria da navigati malviventi era solo una fantasia adolescenziale che si smontava non appena si ascoltavano i discorsi: hai visto quello, ci vai a scuola, sei andato alle giostre, mi dai una sigaretta, cose così.

Oggi, invece, le aiuole sono curate, i palazzoni sono recintati, alcuni li hanno anche ristrutturati e dipinti con colori pastello, nei dintorni hanno aperto un paio di supermercati. L’unica cosa rimasta identica è lo spazio semicircolare per tornare indietro, verso la città. Il palazzone dove ci fa entrare Andrea ci incuriosisce subito: sopra la porta dell’ascensore c’è un enorme altorilievo in bronzo dorato che raffigura un anziano dentro una cabina telefonica che sta con la cornetta in mano, sembra che si stia lamentando con qualcuno che si trova al di là di ponti e montagne leggermente accennate. A quanto pare le coperative si chiamano Il telefono e una copia di questo altorilievo lo ricorda a tutti gli inquilini che abitano nei paraggi. Altro particolare, interessante solo per gli architetti: i pianerottoli che smistano gli ingressi ad ogni piano sono talmente grandi che potrebbero essere dei comodi monolocali, roba d’altri tempi. La casa di Andrea è luminosa, pulita e super organizzata. Tutti i colori, i pastelli, i carboncini e le chine sono disposti con cura secondo l’ordine cromatico, le penne e i pennini, tra cui un’incredibile collezione di rotring rapidograph, seguono lo spessore delle punte. Per non parlare del laboratorio, dove ogni attrezzo ha il suo preciso posto nella parete attrezzata autocostruita.

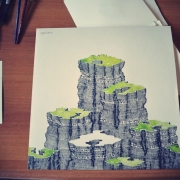

“È l’unico modo per poter vivere e lavorare dentro una casa senza esplodere” – dice Andrea, mentre ci mostra prototipi di sculture cinetiche, modellini in scala di strutture a metà strada tra conchiglie marine e architetture di Calatrava. Con grande generosità ci parla dei progetti passati e futuri, ci racconta aneddoti della sua vita di graffitaro, ci fa ascoltare i suoi dischi preferiti, apre tutte le porte di questa sua casa in cui ha vissuto fin da ragazzino e che ha eletto a guscio e fortezza creativa. Nelle stanze in cui lavora ai suoi progetti, sia ibride sculture di bacchette di legno o delicati acquerelli, c’è sempre una finestra che guarda verso questi palazzi, un modo per rimanere ancorati alla realtà ma anche sentirsi protetti dalle pareti rassicuranti di una banale periferia. Oppure un modo per ricordarsi che è importante dove si cresce ma non può impedirti di essere e di fare quello che vuoi veramente.

In tutto questo, mi rimane sempre una curiosità, da dove venga il soprannome di Miccetta, con cui tutti i suoi amici lo chiamano praticamente da sempre.

———————————————————————————

Iniziamo dal tuo lavoro. Quando hai scoperto che volevi fare l’artista?

Innanzi tutto questo non è il mio lavoro ufficiale. Sono un “fottutissimo” dipendente statale, faccio il grafico, preparo le interfacce di tutte le parti visuali dei siti e dei software che progettiamo all’interno dell’ufficio.

Fai il dipendente che timbra il cartellino o il free-lance?

Da qualche mese timbro il cartellino.

Questo è il tuo lavoro ufficiale, ma il tuo lavoro segreto qual è?

Il mio lavoro segreto è stare chiuso dentro lo studio a sbobinare idee e sensazioni. Dipingo, faccio installazioni, assaggio un po’ di tutto per poter realizzare un’idea o un’opera. Non ti posso dire con precisione se sono un pittore o uno scultore perché in realtà non sono né l’uno né l’altro. Mi piace sperimentare. Sperimento sempre e solo. Ho iniziato nell’’89 dipingendo a spray, facevo graffiti.

C’è stato qualcosa di particolare che ti ha spinto ad iniziare?

È arrivato tutto senza controllo, senza una particolare logica. Disegno da sempre, da quando ero piccolo. Quando avevo 13 anni ho iniziato a vedere alcune riviste in cui compariva soprattutto la scena di Bologna, Rusty, Daiaky, personaggi importanti a quei tempi. Vedendo i loro lavori mi sono avvicinato a questa forma di espressione che mi piaceva per il fatto che implica l’essere nascosto, il non dover dire o dare niente a nessuno, e in più si svolge in uno studio a cielo aperto gigante. Uno degli studi più grandi che ho potuto avere è stata la strada con i suoi muri.

Parli di Pescara?

Sì, non sono mai andato altrove, tranne un anno a Bologna dove ho avuto modo di frequentare tutte le persone che, come me, dipingevano treni, muri, qualsiasi cosa capitasse. Ho fatto il “graffitaro” per vent’anni, fino al 2003, quando ho smesso di dipingere a spray.

Perché hai smesso?

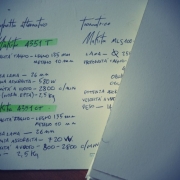

Sono andato avanti. Ho passato vent’anni sperimentando forme e linee, utilizzando sempre e soltanto spray e pennarelli, anche con un certo rigore nei confronti del mio lavoro. Col pennarello fai lo schizzo su carta, poi con lo spray lo riporti su muro, sul treno, dove capita. E questo rigore non è stato sempre positivo, perché mi sono limitato, mi sono privato di determinate cose. Poi, a un certo punto, ho deciso di sperimentare nuove tecniche, ho iniziato ad aprire e da allora ho lasciato aperto. Per cui se mi chiedi cosa faccio ti dico tutto, tutto quello che mi passa per la mente. Può essere acquerello, inchiostro, come quello che ho usato per i lavori pubblicati su Mezzomagazine, carboncini, pastelli… Il legno è stato sempre presente perché ho sempre frequentato falegnamerie, in realtà laboratori un po’ più “sperimentali” rispetto alle classiche falegnamerie. Nel mio laboratorio avviene tutta la sperimentazione sulla materia, dal semplice assemblaggio di moduli fino a scolpire e plasmare con creta, gesso e resine.

Qual è stata la tua prima opera esposta in un ambito più istituzionale, piuttosto che un treno in transito?

Forse è stato nel 2004 nell’ex-mattatoio, che poi non era propriamente uno spazio istituzionale come può essere una galleria d’arte. Non sono mai passato nelle gallerie d’arte, non credo neanche di rientrare nel circuito delle gallerie, faccio fatica a dire di me che sono un “artista”. Non riesco nemmeno a chiamare il mio lavoro “opera”, riesco semplicemente a dire “il mio prodotto”. Io non sto in un “giro”, sto chiuso in laboratorio e lavoro. Produco, produco, produco, fino all’esplosione ma tendo sempre a non fare uscire i miei lavori.

Lavori solo per te stesso? Non ritieni importante anche il confronto con un pubblico?

Non so se lavoro per me stesso, sicuramente lavoro con me stesso. Su questo ho anche dei conflitti interiori perché nel momento in cui finisco un lavoro subentra una specie di apatia, non mi interessa “mostrare” ma rimettermi subito a lavorare.

Per quanto riguarda il pubblico, in realtà non cerco un confronto aperto con tutti, preferisco invitare le persone a cui mi interessa mostrare il mio lavoro, una specie di mostra privata all’interno del mio spazio. Non credo di riuscire ad affrontare più di tre o quattro persone alla volta per mostrare quello che faccio. :)

Torniamo all’opera del 2004.

Si trattava di una struttura di acciaio, tubi di pvc trasparente, che si usano soprattutto per gli alimenti, tipo per il vino, acqua tonica e neon wood.

Perché acqua tonica?

Perché altrimenti il liquido non si illumina. Contemporaneamente a questa installazione avevo fatto affiggere per Pescara dei manifesti 3×6 che pubblicizzavano l’Aria Fresca.

Subito dopo ho fatto un’opera per lo Spoltore Ensamble. Si trattava di una specie di superficie d’acqua mossa da una goccia che cade ed è resa quasi pixelata attraverso questi barattoli di acqua tonica fluorescente. Si trovava in uno spazio 3×3 che si apre sul corso principale di Spoltore, ex sede del PCI, credo, che ho rivestito interamente con teli neri. Ai tempi è stato un lavoro che mi ha soddisfatto.

Ti ha dato fiducia nel continuare il tuo percorso di ricerca?

Sì, solo che dopo di questo ho avuto un declino pazzesco. Appena ho provato soddisfazione per il mio lavoro mi sono dovuto subito buttare giù. Mi sono bloccato per un paio d’anni, ho deciso che non volevo più fare nulla, c’è stato un vero e proprio rifiuto verso ciò che facevo. Mi sono costretto a non fare nulla, devastandomi, perché dovevo forzarmi. Poi, però, non ce l’ho fatta più e ho ripreso. È come respirare, non puoi trattenere troppo a lungo il respiro.

Che tipo di formazione hai avuto?

Ho fatto l’istituto d’arte, grafica pubblicitaria e fotografia, come si faceva negli anni Settanta, con i pantoni, i trasferibili… Ho avuto un’educazione da grafico, mi hanno insegnato ad essere un figlio di puttana.

Tutti i grafici sono dei figli di puttana?

Se ci pensi, a meno che non applichi una tua etica, nella pubblicità è tutto un prendere in giro per far comprare. Mi hanno insegnato che anche se pensi che una cosa non sia giusta, in quel momento devi far credere che lo sia. Ti invogliavano ad essere bugiardo. In realtà questa cosa durante la scuola l’ho rifiutata, non ero adatto, probabilmente avrei dovuto fare una scuola, tipo il liceo artistico, in cui avrei potuto liberarmi, ma tutto sommato è andata bene così…

Dopo l’istituto d’arte?

Sono stato un anno a Bologna con l’idea di iscrivermi all’Accademia, ma ho fatto altro, diciamo che non l’ho incontrata lungo il mio percorso. Poi, mi sono trasferito a L’Aquila dove per un anno ho fatto l’Accademia, che ho frequentato un po’ di più perché stava proprio di fronte a casa. L’anno successivo sono stato chiamato a fare il servizio civile e ho abbandonato le lezioni. Dopo un anno sono tornato a Pescara e non mi sono più mosso. Ora ho un lavoro, sto portando avanti “lo spurgo interiore”. Per me fare queste cose è come spurgarsi. Creare, sperimentare, è una vera sofferenza, nel senso che nel lavoro butto dentro tutto il mio malessere. Solo quando lo rivedo dopo mesi, ci scopro qualcosa di buono, di bello e di sereno. È un lavoro terapeutico, che faccio su me stesso, perché ho visto come sono senza produrre: faccio un sacco di cazzate.

Anche quando dipingevo in strada, e mi ritrovavo in situazioni e ambienti di cui qui non posso parlare, l’unica cosa che per me importava era dipingere. La situazione in strada era pesante, un modo per alleggerirla era almeno colorare lo sfondo di tutti i giorni. In più c’era il fascino esercitato da una cultura che viene dalla strada, il graffito passa per essere il mezzo espressivo dei ragazzi “disagiati”…

Anche adesso?

No, ora i graffiti stanno nei grandi musei. Non si tratta più di scrivere il proprio nome sul muro, ma di far emergere altre tematiche. Quando sei piccolo, ti piace che il tuo nome sia sui muri, ti fa “ringalluzzire”. Io, per esempio, quando ho rivisto dopo anni un treno che passava sui binari con sopra il mio nome mi sono sentito esplodere di gioia, e non potevo dirlo a nessuno.

Qual è la motivazione che porta un ragazzo a scrivere sui muri? È l’affermazione della propria esistenza in una città alienante? L’appropriazione di uno spazio?

Per molti è stato così, per me no. Mi sento più legato all’idea di “non esistere”, appartiene al mio modo di nascondere quello che faccio. Mi piaceva dipingere di notte su un muro e il giorno dopo osservare le reazioni, le critiche, le maledizioni o i complimenti, ma comunque senza che nessuno sapesse chi fosse l’autore. Nella street art, oggi, è molto più frequente che le persone si lascino guardare e riprendere. Il nastrino, tipo censura, davanti agli occhi, o il cappuccio della felpa, fanno parte della estetica di presentazione di alcuni street artist, ma è la parte meno importante di tutto il discorso. All’inizio era tutto un gioco personale, una sfida, una lotta di stile nei confronti degli altri writer di cui il passante di strada è ignaro.

Questo movimento nasce in America, con motivazioni anche sociali, qui a Pescara cosa diventa?

Oggi è una moda. Quando lo facevo a 13 anni si trattava di una forma di espressione legata a uno stereotipo americano, ero affascinato da quel mondo, non c’era voglia di ribellione. Ribellarsi a cosa? Fondamentalmente non sono mai stato disagiato, eppure ho cercato il disagio perché lo sentivo più coerente rispetto al luogo in cui vivevo. In questo quartiere non era come adesso, con aiuole curate, negozi. Rubare un motorino era la cosa più interessante che poteva capitare di fare in zona. Non si andava in parrocchia a giocare a biliardino, si andava in strada a fregare qualcosa o a fare qualsiasi altra cosa di altrettanto adrenalinico. In questo contesto è nata la voglia di sperimentare i graffiti. Vuoi mettere uscire di casa con lo zaino pieno di colori, farti una bella camminata e trovare il muro adatto, oppure andare di notte in un deposito di treni a vedere quali sono gli orari migliori per dipingere… Una volta realizzato il graffito lo fotografi, lo documenti, ma è l’adrenalina di tutto il processo di preparazione e realizzazione che ti spinge a continuare a farlo, per lo meno quando sei piccolo.

Questo non voler apparire in prima persona come artista può essere un retaggio del tuo passato di writer?

Non lo so, sicuramente è legato a dei limiti che io stesso mi do. Nel circuito dell’arte è cosa buona e giusta farsi vedere in galleria, io, invece, penso sia una perdita di tempo. Se proprio uno ci tiene viene in studio. Ho scelto unicamente di “fare”: la mattina mi sveglio molto presto, le 4, le 5 e mezza, metto su la tazza d’orzo e inizio a lavorare in laboratorio. Alle 7 e mezza vado in ufficio, esco alle 4, torno a casa e lavoro fino a sera. Non faccio altro, questa è la vita che ho scelto.

C’è un progetto a cui tieni di più?

Non è un progetto vero e proprio, si tratta dei ritratti che sto facendo alle persone che ho incontrato e frequentato nella mia vita. Non sono un fotografo e sto usando questo strumento unicamente per la “facilità” e la “bellezza” rispetto a un ritratto fatto a mano da me! È un lavoro molto personale, una sorta di ricordo stampato che voglio tenere per me.

Quando sei alla ricerca di ispirazione cosa fai?

In genere quando un’idea arriva sto lì pronto a svilupparla. Quando le idee non arrivano e, per esempio, sto facendo un lavoro scultoreo, mi metto a fare operazioni meccaniche come passare la cartavetra: la 40, la 80, la 120, la 180, la 220 fino alla 400. In questo periodo, quando non ho idee, sostanzialmente scartavetro.

Ti capita anche di lavorare su commissione?

Ho lavorato su commissione per necessità economica, mi tappo il naso e cerco di accontentare il più possibile il committente. Il mio primo lavoro su commissione è stato il muro di una pizzeria. Ogni tanto faccio anche grafica ma, in pratica, presto la mia conoscenza del software.

Non hai fatto tu la grafica per il gruppo dei Clap rules?

Sì, ma è diverso, è un disegno a mano, non al computer. Secondo me, l’uso del computer rende alcuni elementi grafici troppo banali, alla fine le linee sono sempre uguali. Invece, il lavoro fatto a mano ha un valore aggiunto per due motivi: primo, perché non c’è più tanta gente che lo sa fare, o che abbia voglia di farlo, secondo, ha a che fare col tempo, la difficoltà di scontrarsi con la materia e gli inevitabili errori. Per un periodo, quando disegnavo a mano, se facevo una linea che non mi piaceva cercavo di fare mela-z. Ora questo automatismo me lo sono tolto imponendomi di usare il computer solo in ufficio, in studio non lo tocco per niente.

Adesso arriviamo alle domande alla Vanity Fair. Consiglia ai nostri lettori un sito web.

Io consiglio il vostro blog – applauso dei presenti – perché si muove ogni giorno, vuol dire che vive, rispetto ad altri mille blog fermi da tempo. Altri siti che mi viene da consigliarvi sono Morcky. My daily troubles, Okrocco e FreshOut .

Una rivista che ti piace sfogliare?

Non compro riviste, a volte compro libri di architettura. Per esempio, per il compleanno mi hanno regalato questo libro di architettura che si chiama Architecture now! 7 della Taschen, ha un bell’impaginato, belle foto, mi piace anche la grammatura della carta (vado sempre a vedere con la lente d’ingrandimento la trama dei clichè). Mi piacciono anche le riviste d’architettura come Abitare, Area, Casabella…

Da dove deriva il tuo interesse per l’architettura?

Sempre dal mio primo studio a cielo aperto, dal fatto che negli anni ho imparato a dare molta importanza alle strutture architettoniche in funzione di quello che volevo dipingere. Col tempo ho iniziato ad avere un mio personale punto di vista rispetto all’architettura, sempre da profano, e questo si è riflesso sui miei lavori. Tutte le strutture che progetto “abitano” alcuni spazi e al tempo stesso possono essere abitate, ispezionate a 360 gradi, vissute, annusate, toccate.

A Pescara qual è l’architettura che più ti piace?

Un bel posto che mi piaceva, e che ora non c’è più, era la fornace ai colli. Stavo sempre in quella zona da piccolo, mi attraeva perché era tutta di mattoni e, al tempo stesso, vi si producevano i mattoni. Era un bello “orrendo”.

Poi mi piaceva l’Aurum prima della ristrutturazione, dove abbiamo fatto anche un intervento, e l’ex Gaslini, prima che diventasse La Fabbrica e poi, oggi, una palestra. Era favoloso, aveva dei tubi immensi d’acciaio che passavano sul soffitto. Mi piacciono molto questi posti in disuso.

Un libro?

L’ultimo libro che ho letto, Non ora, non qui di Erri De Luca. Prima di quello avrò letto tre libri in vita mia, e manco me li ricordo…

Guardi la tv?

No, non l’ho mai guardata molto, a volte l’accendo e la tengo come sottofondo.

Film?

Ci sono dei film che mi sono piaciuti ma non ne ricordo nemmeno uno.

Una città?

Pescara, ho scelto di vivere qui.

Musica?

Per molti anni ho ascoltato un sacco di funk, legato al mondo dei graffiti, e solamente negli anni ‘90 ho ascoltato l’hip hop. C’erano ancora gruppi che parlavano di cose interessanti e non solo di tette, culi e pistole, sempre cose abbastanza underground, niente di commerciale. Allo stesso tempo ho ascoltato molto il jazz. Negli anni, grazie ad Andrea Gabriele, mi sono avvicinato all’elettronica e, insieme, abbiamo portato avanti dei live. In uno molto interessante, fatto a Graz in Austria, avevo una telecamera puntata su un foglio sotto cui c’erano dei sensori. Il mio tratto, oltre ad essere visto, era ascoltato in quanto Andrea lo prendeva, lo rielaborava e lo faceva andare a tempo con delle cose sue. Non era importante il disegno che facevo, si trattava di cerchi concentrici, spirali giganti, quanto il contatto col foglio e l’improvvisazione. Sempre insieme, l’anno scorso, allo studio Anniluce a Pescara, abbiamo fatto questo progetto sensoriale per Catch my Knack in cui Andrea faceva un live con il computer e un giradischi, gli spettatori erano bendati e…

E poi venivano spruzzati con l’acqua… ma allora eri tu, vigliacco, che ci spruzzavi!

Sì, allora c’eravate anche voi? Abbiamo portato questo workshop anche a Latronico, in Balisicata, dove abbiamo spruzzato dell’acqua in cui avevamo fatto macerare l’alloro che si trova in zona. C’era un bellissimo profumo. Io volevo utilizzare anche l’acqua sulfurea, ma non me l’hanno fatta usare…

Tornando ai consigli musicali, ovviamente consiglio i Clap Rules.

Quali sono le qualità che servono per fare il tuo lavoro, quali possiedi e quali vorresti avere?

L’unica cosa che mi piace di me è che se ho interesse per un tipo di materia, o attrezzo, o procedura, vado in negozio, compro e sperimento. Tra un’idea e la sua realizzazione, o sperimentazione, non c’è separazione. Non cerco prima di informarmi, assaggio subito, non mi va di ragionare troppo sulle cose. Se c’è una cosa che mi manca è il tempo per sperimentare sempre nuove cose.

Cosa ti piacerebbe trovare nel tuo futuro?

Non penso al futuro. Non riesco nemmeno a pensare all’idea di futuro…

Una preoccupazione?

Non finire, non riuscire a vedere un lavoro finito. Non mi incazzo se muoio, mi incazzo perché se muoio non riesco a finire. Per anni pensavo di aver paura della morte, in realtà ero incazzato con l’idea della morte, perché è un modo troppo “poco democratico” per togliermi, non tanto da me stesso, ma dalle cose che faccio.

Ci fai il nome di amici o colleghi che vuoi farci conoscere?

In realtà avrei voluto fare un elenco di persone che non ci sono più e che avrei voluto farvi conoscere…

Sì, ok, però ci piacerebbe anche intervistarle, così non mi sembra facilissimo…

Allora vi farei conoscere Giampiero Pagnini, un artista pescarese, grandissimo sperimentatore della fotografia; Andrea Gabriele, caro amico e collega musicista, molto importante per il mio percorso di ricerca più recente; Emanuela Barbi, artista pescarese; Bianco-Valente, due carissime persone, artisti partenopei; vi ripeto persone che sono state già nominate, come Claudia Ferri, una brillante fotografa, Marco Antonecchia, artista, Marco Mazzei, quello del deposito del signor Mazzei; poi Gaetano Carboni, ideatore e creatore di Pollinaria, un posto fatto di agricoltura, arte e tanta vita; Rocco e Marco, i due che sono dietro il sito Okrocco e My daily troubles; vi presenterei Ecoteca, anzi i ragazzi che sono Ecoteca, per farvi raccontare tutte le cose che hanno fatto; Loris Incarnato, operatore culturale, per scoprire i retroscena di molti progetti che girano in città; Cristiano Betto, amico e artista; il gruppo FREeS.CO, creativi; i Cazzirro e Lilia, amici musicisti; Claudio Sinatti, multimedia artist e, per finire, Rino, un amico artista con un’incredibile conoscenza tecnica e accademica.

Ultima domanda: perché ti chiamano Miccetta?

Come puoi vedere ho una miccia sulla coccia – parla di un codino, una lunga ciocca di capelli che parte dalla parte superiore del cranio e arriva fino alla nuca –. Per un certo periodo questa ciocca era lunghissima, arrivava fino alla schiena, e gli amici dicevano che sembrava una miccett. In realtà è nato tutto per caso perché, tagliandomi i capelli da solo, una volta mi è sfuggita una ciocca più lunga e da allora è rimasta con me.

—————————————————————————————-

Links:

http://www.andreadicesare.com/

ecco dove avevo già visto Miccetta … anzi non lui ma la sua bici da corsa gialla “Masciarelli” … sappi che te la invidio! Fatta questa importante premessa … direi che leggere questa storia la mattina alle 7 circa mi aiuterà ad affrontare la giornata! non vedo l’ora di timbrare anch’io il cartellino in uscita questa sera per tornare a casa a “fare cose” … mi piace l’idea di utilizzare l’arte come una spugna per assorbire i liquami che ti piovono addosso durante il “fottutissimo lavoro ufficiale”. Complimenti a Miccetta per il suo lavoro e per l’incredibile ordine (cromatico) che riesce ad avere nel suo studio. Lunga vita ai Rapidograph!!!

PS: il fotografo di questa rubrica … “spacca” ;)

un giorno anche tu scoprirai le gioie della cartavetrata…

Lunga vita ai Rapidograph!!!

dice Ema che è un bravo uaione! :)

…siete tutti delle care persone :)

bravissimi!

grazie da parte di tutti.

:-)

neanche un accenno a Ciccio, il gatto falegname?

e alle opere di no-design del miccetta? si fa un post-apposta?

Grazie a te Andrea, è stata un a bella giornata!

hai ragione, non possiamo dimenticare Ciccio.

Al no!design miccettiano dobbiamo dedicare un post a parte.

“Ho avuto un’educazione da grafico, mi hanno insegnato ad essere un figlio di puttana…Se ci pensi, a meno che non applichi una tua etica, nella pubblicità è tutto un prendere in giro per far comprare. Mi hanno insegnato che anche se pensi che una cosa non è giusta, in quel momento devi far credere che sia giusta. Ti invogliavano ad essere bugiardo.”

FRASE DEGNA DEL MIGLIOR FILM DI TARANTINO! micetta ti vi bi :)

ops…miCCetta…

Grande Micc’! :)

E bravi come il sole anche voi che ce l’avete

ricordato, quant’è bravo! :))

Tra le righe scritte con la luce, ci terrei a dirvi che l’alberello di vetro è un mio pensiero e m’ha fatto piacere vedere che l’avete colto, grazie*

mi piace scoprire che, gira e rigira, c’è un pezzo di ognuno nascosto nella vita degli altri e che la rete di connessioni e affetti è più densa di quello che uno si aspetti.

un carissimo abbraccio

:*

Mi piace la tua mano come disegna e i tuoi occhi come pensano ciò che disegnerai.

Complimenti!

…..Mastr’Andrè…se ti serve un pò di carta vetra ….sai dove trovarla…..e fosse pure ora!